Há algum tempo atrás morei em uma cidade que já tinha sido destruída algumas vezes. O motivo sempre foi parecido. Com os fortes ventos e o grande uso de velas da população, o fogo se alastrava facilmente. O resultado? Uma cidade destruída e reconstruída diversas vezes. Claro que a destruição sempre foi muito grande, mas algumas coisas conseguiram “sobreviver”. Uma delas foi me apresentada. A dita sobrevivente era uma casa simples de esquina. Suas paredes eram de tijolos praticamente medievais e sua estrutura de madeira já tinha praticamente se derretido. A casa realmente parecia ter ondas em seus muros, pois devido às altas temperaturas, sua estrutura se deformou. A pessoa que me levou a esse endereço para conhecer essa excêntrica casa me fez um pedido: “encoste na parede, passe a mão”. Em minha defesa, a casa estava em pleno espaço público e foi muito antes de qualquer pandemia contemporânea. Coloquei as mãos nas paredes, sem muita excitação. Eu realmente não sei quantas pessoas já moraram naquela casa, encostaram nas paredes, passaram pelas ruas, ou nem se quer nunca repararam. Acontece, que naquele momento aquela casa e aquele momento se encaminharam rapidamente ao campo das memórias da minha cabeça, que dificilmente irei esquecer. Outra coisa que pensei é como tudo em volta daquele lugar se construiu. Como as construções estão não só em nossos olhos, mas em nossa essência que, vez ou outra, sempre procura uma forma de criar, transformar, solidificar ou simplesmente ser resiliente.

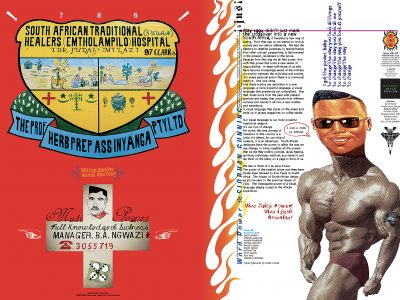

Falar de “construção” no Brasil é extremamente delicado. É um país construído por escravos, mas que leva embaixo as assinaturas e nomes registrados de Europeus. Subjetividades que se tornam construções esquecidas – em seu sentido social e material – embora plenamente carnadas, tornando possível tocar o imaterial em certo sentido. Acho que isso oferece algum tipo de ruptura à lógica colonial. É desconstruindo que se constrói, assim como em alguns casos, principalmente artísticos, é se construindo que se destrói. O artista Ramo tem como foco de sua pesquisa o verbo construir. Dentro dos seus usos linguísticos, esse verbo pode significar e ser usado em diversos sentidos, como: Erguer uma construção, fabricar alguma coisa, conceber algo (criando), desenhar, organizar de acordo com uma ordem, estruturar, tramar e fundir algo. É um verbo multifacetado. Ramo mora em Mauá, uma cidade da região metropolitana da cidade de São Paulo. Mauá faz parte do chamado ABC paulista, uma região industrial e das chamadas “cidades-dormitório”. Sua construção artística vem através da pedagogia e da comunicação através do desenho. Em uma conversa comigo para a Bubblegum Club, Ramo abre a sua fala sobre seu trabalho. Inspirações, cores usadas, seu cotidiano emergido em suas obras e principalmente sobre a construção do negro no Brasil.

Uma coisa que me chama muita atenção nas suas obras são os materiais e as cores usadas. Isso chama atenção ao toque, à conexão do espectador para a obra. Porque essa escolha? As galerias têm uma grande aversão ao toque, “não encostar na obra”. O que você acha dessa ação de colocar a obra em um púlpito não tocável?

Para mim é uma plataforma de oportunidade automática. Porque é a oportunidade de você provocar o sistema e questionar o porquê de ser tão intocáveis esses objetos. Acho que para além disso, essa tradição de não tocar no objeto artístico é uma tradição muito eurocêntrica. É muito comum em todas as outras nacoes, terem manifestações populares onde determinado símbolo só se torna potente através do toque, de um xamã, de uma dança. É muito necessário que existam outras formas de se relacionar com a obra. E para mim é uma obrigatoriedade fazer esses contatos. Sempre que existe esse bloqueio, eu proponho algo para trazer essa potencia de novo, acho que ativa o objeto. Dá a ele uma energia muito potente, de diálogo. Já as cores, eu ainda estou descobrindo como usá-las, mas o que eu percebo que já é certo é que no território que eu moro (Mauá), praticamente surge através da linha de trem. Essa linha, na qual eu atravesso para ir para São Paulo, ela se tornou a linha turquesa. Como eu vivo nessa constante ida e volta para São Paulo, de morar em Mauá, mas trabalhar em São Paulo, eu acredito que essa cor foi ficando dentro do meu imaginário. Eu também sou muito fã do trabalho do Cartola, então esse verde e rosa, que é muito característico, acabou sedimentando dentro do meu trabalho. Os rosas, roxos, acabaram de ficando.

As referências do Grafitti, do Pixo e de outras manifestações culturais são muito explícitas na sua obra. Como é levar isso para dentro de uma galeria?

No começo era estranho, hoje é uma delícia. Por que é quem eu sou e perceber isso dentro do meu trabalho é muito bom, por que é exatamente que eu sou, de tentar hackear esse universos. Foi muito difícil, sempre tentaram me corrigir a partir de um conceito do Tadeu Chiarelli, por que eu usava muito no meu discurso a palavra brincar. ‘Na arte contemporânea não tem espaço para brincadeira’, mas se a gente olhar a arte contemporânea pelas tradições africanas, a brincadeira é fundante/abundante. Por isso as pessoas devem tocar no meu trabalho. O trabalho tem portas e possibilidades para que as pessoas abram as camadas. Por que é uma tradição nossa. Em toda a nossa tradição clássica a brincadeira é fundamental, pode ser desde o carnaval, a própria capoeira, o próprio grafitti, o frevo, enfim, a alegria é muito presente nesse processo. E hoje é isso, eu provoco essas tensões.

O que são os “espaços rituais”?

Eu acho que o corpo é um espaço ritual. Então onde existe a ocupação de um corpo, de uma mente de uma psique, já começa um processo de um espaço ritual. Esse lugar vem acontecendo a partir do momento que eu proponho essas ativações na obra. Por exemplo, na minha obra Cidade Dormitório, só realmente acontece a partir do momento em que você toca nela e vai abrindo camadas, abrindo as portas, as portinholas. A partir do momento que entra o toque, eu acho que quebra uma ritualística. Dessa contemplação, desse patamar do dispositivo e aí já começa um outro ritual,que é o ritual do toque, do afeto, da percepção, do diálogo, da tristeza, do sorriso. Entao voce comeca à quebra essa disposição de só ver. Acho muito limitante o só ‘ver’ durante o processo.

O seu trabalho constrói uma narrativa muito forte com o verbo construir. O que você quer evidenciar e explorar nessa construção?

Eu acredito muito que o verbo construir ele está intrinsecamente ligado à comunidade afro-diaspórica, em todo o nosso continente. Pelo simples fato dos nossos ancestrais virem praticar muitas das maos de obra baratas, de trabalhos forçados. Então algumas técnicas que foram desenvolvidas aqui, com essa prática de construção civil, tecnológica. É muito embebida em nossa prática e evidência muito como as coisas acontecem nesse tipo de trabalho. Então, quando eu faço esse exercício é um exercício de resgatar as práticas ancestrais. Eu teço um paralelo sobre o que é obra (o que é obra de arte e o que é obra de construção civil e no geral). Eu coleto registros de processos de construção. Ao mesmo tempo eu percebo que tem um processo de gentrificação muito forte em São Paulo, a memória arquitetônica da cidade se auto devora à todo instante. Com o meu background com o grafitti é muito forte, eu fundi essas narrativas em um processo único.

A construção do negro no Brasil é extremamente delicada. Com diversas parte da história sendo negadas ou menos censuradas é difícil executar essa construção. Como você vê, que a arte que você produz pode contribuir na solidificação dessa construção?

O meu trabalho, ou pelo menos a minha pretensão, é que ele funcione como um aglutinante. Seria como um cimento. Ele não restaura, que é esse indivíduo como um todo, por que ele foi fragmentado, mas a partir dessa fragmentação o meu trabalho tenta propor uma possibilidade dele conhecer vários arcabouços do que é ser negro, dentro de américa. Então o exercicio que eu tenho que fazer é que ele aglutine o que tem e de uma função estética e simbólica que possibilite ser muito mais do que ele é. Eu nao tenho a plena certeza se os meus ancestrais eram Bantos ou Yorubá, mas hoje eu tenho uma possibilidade que eles nao tem que é ser o que eu quiser. Eu posso ser Bantu, Iorubá, Malé, ser Patacho, Munduruku, posso ser Guarani, por que a arte contemporânea também me permite usar isso como plataforma. Então existe o trauma, mas o trauma pode ser usado para uma outra criação. Como se fosse um jogo de capoeira, você pode usar de malícia para circundar o problema e lidar com o problema de uma maneira estratégica.